中國人對雞愛得深沉,可以說是“無雞不成席”。

尤其是廣東人過年期間,幾乎每天都要吃雞,吳叔家自然也是如此。

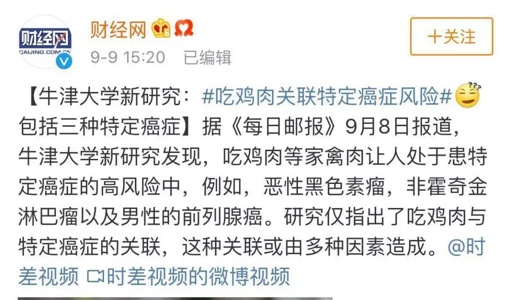

前天早上,吳叔喝早茶時刷到一篇文章提到吃雞肉會致癌,文中甚至還貼出了牛津大學的研究。

這把吳叔嚇壞了,自己家里吃了這么多年的美食,難道真的是致癌物嗎?

一、吃雞肉或增加3種癌癥風險?是時事還是謠言?

牛津大學研究團隊曾在《流行病學與社區健康》上發表過一項研究,研究稱雞肉等家禽肉制品的攝入,會讓人有較大的風險罹患惡性黑色素瘤、非霍奇金淋巴瘤以及男性前列腺癌。

該研究對47.5萬名年齡37~73歲的英國人進行了為期9年的隨訪,記錄分析飲食習慣和疾病發生之間的聯系。

最終通過分析發現,每日多攝入30g雞肉與黑色素瘤風險增加20%、非霍奇金淋巴瘤風險增加26%、前列腺癌風險上升11%相關。

實際上,該研究僅僅只是一項前瞻性流行病學調查研究,沒有足夠的科學證據。僅僅只能證明有某些特征的人身上同時存在另一個特征的比例要高一些,對于癌癥發生與吃雞肉之間的因果關系,并沒有足夠的證據佐證。對此我們要理性看待,不要因此而盲目拒絕吃雞肉。

生活中我們經常會聽到一些某種食物致癌的言論,這些說法都不嚴謹。癌癥的發生與多種因素相關,不能簡單的將癌癥發生歸咎于某一種食物,這是不科學的。

二、激素雞、雞翅尖、雞頭…破除那些關于雞的謠言

相信不少人在網上有看到這樣的傳言“十年雞頭賽砒霜”“雞翅尖里都是毒”等,讓不少人對雞肉望而卻步,那么這些說法是不是真的?有科學依據嗎?

1、速成雞是吃激素長大的,會致癌、性早熟?

現在的雞肉生長速度很快,很多人說是打了激素引起的,還稱這類速成的雞肉會增加兒童性早熟以及成年人罹患癌癥的風險,這是真的嗎?

正常的雞肉內本身就會含有激素,包括生長激素、促生產激素以及胰島素等,這些激素是雞生長過程中所必需的,人在攝入后會被消化系統分解、消化,不會影響健康。

至于雞的生長速度快,其實是品種的問題。目前市面上常見的雞肉多為白羽雞,這種雞的特點就是生長速度快。給雞注射激素讓其生長速度變快是不可能的,生長激素的成本很高,且注射后也不能促進雞的生長,沒有商家會做這種吃力不討好的事情。

2、雞脖子不能吃,否則會中毒?

雞脖子會中毒的說法主要是因為雞脖上存在一定的淋巴結,這些淋巴結只要沒有病變,在食用時充分加熱則不會存在問題。如果實在擔心的話,去皮食用即可。

3、雞翅尖是給雞打針的部位,不能吃?

在雞的生長過程中,有注射藥品等都是在翅膀下面,并不是在雞翅尖的部位。且藥品注射后會很快擴散至全身,不存在打針的部位不能吃的問題。

4、雞頭中含有重金屬,十年雞頭似砒霜?

雞頭并非雞身上的解毒器官,即便是雞吃了一些有毒的物質,也會通過內臟處理后流向全身,能到達頭部的量非常少,完全無需擔心。

三、這些部位才真的不要多吃

我們在日常真正需要注意的其實是雞身上的這兩個部位,要避免食用。

一個是雞皮,雞皮內的脂肪含量很高,過量攝入會導致身體肥胖,增加高血脂等病的發生風險;

另外一個就是雞屁股,因為這個部位內有腔上囊、尾脂腺存在,前者為淋巴器官,內里可能有存活的病原體存在,后者則有大量的脂肪,很容易有炎癥存在,人在食用后對健康不利。

另外,在日常要注意正確的儲存雞肉,不要反復解凍、冷凍雞肉,這樣做可能會導致肉質發生變化,且容易被細菌、病毒侵襲。

四、如何科學健康吃雞?

過年期間餐桌上是少不了雞肉的,但在雞肉的選擇上也有不少的學問,這幾點值得所有人學習。

1、挑選新鮮雞肉

購買雞肉注意不能挑選一些來路不明的死雞,在挑選活雞時要優先選擇羽毛緊密、眼睛右腎以及較有活力的。如果是購買冷凍雞的話,則要注意購買表面白凈、肉色粉嫩的。

2、吃雞也要適量

日常每日攝入雞肉的量建議保持在40~75g即可,過量攝入也會給健康帶來負擔。

3、選擇靠譜的烹調方式

烹飪方式要優先選擇蒸煮等清淡的方式,盡量少使用煎炸、烤制等高油脂的方式。

關于雞肉的傳言有非常多,我們要學會甄別,避免因為不實的傳言而影響正常生活。